柔軟剤が残る洗濯機を避けた私の選択――化学物質過敏症の洗濯対策と工夫

2023年12月、冷え込みが厳しくなってきたある日、

これまで普通に使っていた洗濯機が、突然使えなくなってしまいました。

Tシャツや下着、タオルなど、いろいろな衣類を洗ってみたのですが、

干している段階からすでに違和感があり、

身につけた瞬間、体がジンジンするような感覚に襲われました。

何が起きているのか分からず、洗濯のやり方を変えたり、

何度も念入りにすすいだりもしましたが、状況は変わりません。

「どうして突然?」

困惑と戸惑いの中で、洗濯機を使うことそのものを

あきらめざるを得なくなりました。

思い返せば、これまで使っていた柔軟剤の成分が

洗濯槽に残っていたのかもしれません。

ほんのわずかな残留物にも、体が過敏に反応してしまったのだと思います。

仕方なく、洗濯板とオケを使って手洗いを始めました。

でも、真冬の水は冷たくて、

1回の洗濯で腕がパンパンになります。

特に脱水のために絞る動作がとてもきつく、

これを毎日続けるのは現実的ではありませんでした。

その後、簡易型の小さな洗濯機を購入。

風呂場で使うため、自分専用の洗濯機として活用することにしました。

ただしこれは全自動ではなく、

• 洗い → すすぎ層へ移す

• 洗い → すすぎ層へ移す

といった工程が2回必要です。

さらに、毎回この洗濯機を風呂場まで運ぶ必要があり、かなりの重労働でした。

肉体的にも弱っていたため、いろいろ考えた結果、思い切って風呂場の更衣室に小型の全自動洗濯機を設置することにしました。

棚を外し、土台を組み立て、ようやく設置が完了。

「洗濯をする」という、たった一つの生活動作が、こんなにも大きな負担になるとは――。

年末の忙しい時期に、それを痛感させられた出来事でした。

化学物質過敏症で服が着られない――私が試した衣類対策まとめ

ある日突然、

これまで普通に着ていた服が、まるで「毒」のように感じられるようになりました。

クローゼットを開けた瞬間、

ツンとした防虫剤や消臭剤のにおいが一気に立ちのぼり、

その場で頭の奥をガンッと殴られたような衝撃を受けました。

「まさか服のにおいで、こんなに体が反応するなんて…」

信じたくない思いで何度か着ようと試みましたが、

症状はどんどん悪化するばかり。

泣く泣く、すべての衣類を処分しました。

お気に入りの服も、大切にしていたものも、もう着られません。

それからは、肌に直接触れるものだけでも安全なものを…と、

ネット通販で綿100%の衣類を少しずつ揃えていきました。

無印良品やGUの天然素材のものなど、

シンプルで安心できそうなものを選んで購入。

でも、新品の服もそのままでは着られません。

購入後は、まずミヨシの無添加洗剤で何度も洗濯。

何度も、何度も。

ようやく化学臭が抜けてきたかな…というタイミングで、

少しずつ身につけていきました。

服を着る――

それだけのことが、これほどまでに慎重にならなければならないなんて。

でも、こうして少しずつでも「着られる服」が増えていくことが、

私にとっては、回復の小さな一歩になっています。

化学物質過敏症の私が、自宅から化学物質を撤去した日

2024年3月ごろ。

この頃から、体にこれまでとは違う異変が現れ始めていました。

感情とは関係なく、突然、目から涙がこぼれるようになったのです。

「疲れてるのかな」と思いながらネットで調べてみると、

アレルギー反応の一種かもしれない、という情報が見つかりました。

とはいえ、すでに私は、そうした物に近づくだけで症状が出てしまう状態。

どうすることもできずにいると――

80を過ぎた父が、黙って立ち上がりました。

何も言わず、ただ淡々と。

家中を歩き回っては、ひとつひとつの容器を集め、

大きな箱に黙々と詰めていく。

あたりまえのことのように、

ひたすら手を動かし続ける父の姿に、胸が熱くなりました。

そしてある日、頭が混乱し、神経がピリピリと痛むような感覚に襲われました。

息苦しさも加わり、とても部屋にいられる状態ではありませんでした。

「この部屋の何かに、体が反応しているのかもしれない」

そう感じた私は、思いきって、

家の中にあった殺虫剤や洗剤、ペンキ、整髪料、消毒スプレーなど、

香りや成分の強い化学物質を中心に、できる限り処分する決意をしました。

その後、便利屋さんに何度も来てもらい、

軽トラックでまとめて処分していただきました。

化学物質を撤去したときの写真は残っていませんが、

その後、家財道具を大量に廃棄した際の様子は、写真に収めてありました。

以下は、そのときの画像の一部です。

このときはまだ、

自分が何の症状に苦しんでいるのか、はっきりとは分かっていませんでした。

ただ、

「このままではいけない」

そう思って動き出した行動は、

今振り返れば――

ほんの一コマにすぎなかったのです。

化学物質過敏症の病院探しと受診体験――どんな診察だったのか?

「体がジンジンする」「においが気になる」――そこから始まった

そんな症状を手あたり次第にネットで検索していたある日、

化学物質過敏症(MCS)という病気の存在を知りました。

「あれ…これ、自分のことじゃない?」

そう思った私は、すぐに都内や神奈川県内で診てもらえる病院を探し始めました。

しかし、どこに電話しても――

「化学物質過敏症には対応しておりません」

と、次々に断られてしまったのです。

化学物質過敏症に対応している病院を探して

化学物質過敏症に対応している病院を探す中で、

当時、有名だった「そよ風クリニック」の宮田先生は、すでに閉院していることが判明しました。

「どこなら診てもらえるのか」

わらにもすがる思いで、ネットをしらべまくった末、

ようやく候補をいくつか見つけることができました。

情報を一つひとつ確認し、悩みに悩んだ結果――

最終的に、以下の2つの病院に絞り込みました。

日野厚生クリニック(東京都日野市)

アレルギー科・環境症状外来(坂部 貢 先生)

https://hinokosei-clinic.com/about

湘南鎌倉総合病院(神奈川県鎌倉市)

免疫・アレルギーセンター(渡井 健太郎 先生)

https://www.skgh.jp/department/allergy-center/

最終的に選んだのは「湘南鎌倉総合病院」でした。

どちらの病院にも、化学物質過敏症に詳しい先生がいらっしゃいます。

日野厚生クリニックには坂部貢先生、湘南鎌倉総合病院には渡井健太郎先生――

いずれも、MCSの診療で知られる医師です。

ただし、問題は自分の体力。

父に車で送ってもらうとしても、長時間の乗車はつらい。

悩んだ末、より自宅から近かった湘南鎌倉総合病院の渡井先生に診てもらうことに決めました。

他にも検討した医療機関

京橋クリニック(東京都中央区)

https://kyobashi-clinic.com/

ウェルネスクリニック神楽坂(東京都新宿区)

https://wellnesskk.net/

山口内科ハートクリニック(東京都町田市)

https://www.yamaguchi-heart.jp/

湘南鎌倉総合病院での初診――希望と不安のなかで(2024年5月13日)

神奈川県鎌倉市にある湘南鎌倉総合病院・免疫アレルギーセンターを受診しました。

担当してくださったのは、渡井健太郎先生です。

発症の経緯を丁寧に聞いてくださり、

その後は、誠実でわかりやすい説明がありました。

「確立した治療法はまだない」と現実的な説明もありましたが、

決して突き放すことなく、多忙な中でも真摯に向き合ってくださる先生でした。

口調は淡々としながらも、患者のつらさをしっかり受け止め、寄り添おうとする姿勢が伝わり、安心感がありました。

その後の血液検査や治療方針についても、一つひとつ丁寧に説明してくださいました。

【治療についての説明】

診察の中で、先生から病気の仕組みについても説明がありました。

この症状はアレルギー反応ではなく、

脳の「海馬(記憶を司る部位)」が過敏に反応することが関係しているとのこと。

メカニズムとしては、慢性疲労症候群と似た特徴があるそうです。

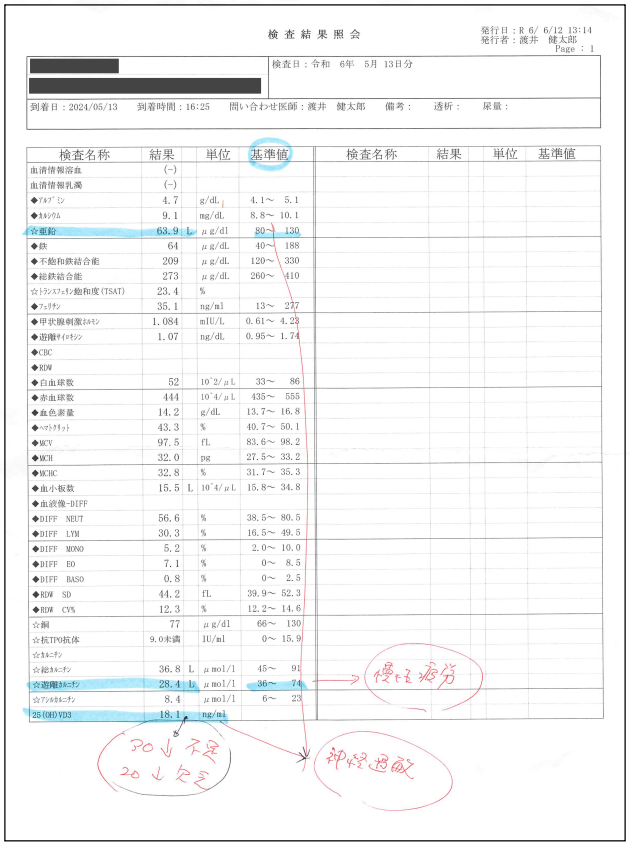

また、血液検査では、ビタミンD・亜鉛・カルニチンなどが不足しているケースが多く、

それらをサプリメントで補うことで、1週間ほどで体調の改善を感じる方もいると教えていただきました。

なお、必要に応じて「リリカ」という薬が処方される場合もあるそうです。

【血液検査時の出来事】

血液検査のため、採血室に案内されました。

そこで、針を刺す前にアルコールで皮膚を消毒されそうになりました。

しかし、化学物質過敏症にとってアルコールは強い刺激物です。

皮膚に触れるだけでも、強い反応が出てしまうことがあります。

「本当に無理なんです」と必死にお願いしましたが、

看護師さんはお忙しかったこともあり、やや険しい表情に。

最終的には、「ほんの少量で」と頼み込み、なんとか対応していただく形になりました。

――今思えば、事前に先生から指示を出しておいてもらえばよかったと反省しています。

外来と検査部門が分かれている病院では、こうした対応のすれ違いが起きやすいと痛感しました。

原因は見えた、でも回復はこれから――検査結果と向き合って(2024年6月12日)

後日、血液検査の結果が返ってきました。

・ビタミンD:欠乏レベル

・亜鉛・カルニチン:不足レベル

やはり体内では、栄養バランスの大きな偏りが起きていることがわかりました。

「もしかしたら、これで原因が特定できて、一気に回復するのでは」

そんな淡い期待もありましたが――

現実はそう甘くなく、ここからがようやくスタート地点だったのだと痛感しました。

同じように悩む方へ

もし、同じように「原因のわからない不調」に悩んでいる方がいたら、

「自分だけじゃなかった」と、少しでも安心してもらえたら嬉しいです。

都内や神奈川県内にも、化学物質過敏症(MCS)に理解のある医師は確かに存在しています。

焦らず、自分のペースで。

小さな一歩でも、確かに前へ進んでいけますように。

化学物質過敏症のためのクリーンルームづくり記録

においと化学物質からの解放――命を守るための「捨てる」作業

最初に取りかかったのは、「捨てる」こと。

目に見えるゴミではなく、においや化学物質をまとった家具や生活用品――目には見えない“負荷”を手放していく作業でした。

長年使っていた棚も、そのひとつでした。

かつて、くすりを収納していたためか、独特なにおいが染みついており、真っ先に処分の対象となりました。

その棚には、いつも愛犬・ココの写真を飾っていました。ココは2021年に天に召されましたが、いまも私の心の中で生き続けています。

だからこそ、その棚を手放すことは、まるでココと再び別れるような、言葉にできない寂しさを伴うものでした。

ほかにも、思い出のある物たちがいくつもありました。けれど、「今の自分が生きていくためには仕方がない」と、自分に言い聞かせながら、ひとつずつ手放していきました。

新しい収納として選んだのは、塗装や揮発性の化学物質による反応を避けるために、時間の経ったスチール製の中古オフィス家具。

けれど、それを探しに入った店舗は、空気が重く、においも強烈で――数分いるだけで頭痛と吐き気に襲われるほどの場所。家具ひとつ選ぶだけでも、命がけのような状態でした。

くすりも、すべて処分しました。

今の身体は、どんなくすりもまったく受け付けなくなってしまいました。

医師から「こういう患者さんも少なくない」と聞いてはいましたが、実際に自分の身に起きると、想像していた以上の不安が押し寄せました。

痛み止めも、酔い止めも、もう頼れない。これからどうなるんだろう――そんな不安が、

心をかすめました。

思い出を手放し、空っぽになった部屋で見つけた静けさ

本や書類は、「自炊」業者に依頼してすべてPDF化。

大切にしてきたもの、思い出が詰まったものも、次々と手元から消えていきました。

それはまるで、自分の人生の記録を、一枚ずつはがしていくような作業でした。

そして気がつけば、部屋の中は嵐が過ぎ去ったあとのように、静かで、がらんとした空間に変わっていました。

自室に残されたのは、PCと机、テレビ、そして布団だけ。

かすかに残る生活の痕跡だけが、その場にとどまり、ぽつんと並ぶそれらを見ていると、何とも言えない寂しさが心に滲んできました。

まるで、自分がこの世界から少しずつ遠ざかっていくような、そんな切なさがありました。

けれど、不思議とその空虚さが、呼吸できる「安らぎ」にもつながっていたのです。

何もないからこそ、ようやく深く息ができる。そんな感覚を、初めて知りました。

自分にとっての“いちばんクリーンな部屋”――命を守る日常空間

いま、私が日常の大半を過ごしているのは、この「空っぽの部屋」です。

そこには、においや化学物質を避けるために厳選した、ほんの数点の物しか置いていません。

PC、机、テレビ、そして布団だけ――それが、自分にとっての“いちばんクリーンな部屋”。

この空間こそが、私にとっての「命をつなぐ場所」。

息をし、考え、眠り、起きる。そんな当たり前の営みを可能にする、数少ない「安心できる場所」です。

第二のクリーンルーム――衣服と棚のみの控え室

もう一つの部屋は、衣服と棚だけを置いた、より限定的なスペース。

ここには基本的に過ごすことはなく、必要な衣類の保管や取り出しのためだけに使っています。

家具も衣服も、すべて化学物質の影響を極力避けられるように、時間をかけて選んだものばかりです。

用途を絞ることで、においや化学物質のリスクも最小限に。

この部屋は「控え室」のような位置づけで、生活の一部を補う役割を果たしています。

クリーンルームのクローゼットの様子

化学物質過敏症に加えて電磁波過敏も――私が始めた“もうひとつの対策”の記録

まさか自分が「電磁波過敏症」に?

化学物質過敏症が進行すると、電磁波にまで反応するようになる――そんな話を、以前どこかで耳にしたことがありました。けれど、まさか自分がそうなるなんて。本気でそう思っていたんです。他人事のように聞き流していました。

それは、昨年の9月。長野県での避難生活を終え、自宅へ戻ってきた直後のことでした。家の前にある老人ホームでは、ちょうど塗装工事が終わったばかり。強烈なにおいが空気中に漂い、シーリング作業の真っ最中という最悪のタイミングでした。息をするだけで苦しく、家の中にいても逃げ場がないような状態でした。

そんななか、ある日電話をしていたとき、突然、呼吸が苦しくなり、頭が締め付けられるような感じに襲われたのです。ギュッと圧がかかるような、不思議で、それでいて確かに危険を感じる感覚。

「これって……もしかして……?」

その瞬間、自分が“電磁波過敏症”を発症したのではないか、と気づきました。

電磁波に囲まれた生活からの脱出

そこから、体調は一気に悪化。スマホもパソコンも使えなくなり、メールも電話もできない日が続きました。人との連絡手段が断たれ、外の世界から遮断されてしまったような孤独感。けれど、現実は変えられない――だったら、自分の手で何かを変えるしかない。

そう思い直し、秋ごろから、少しずつ電磁波対策に踏み出すことにしました。

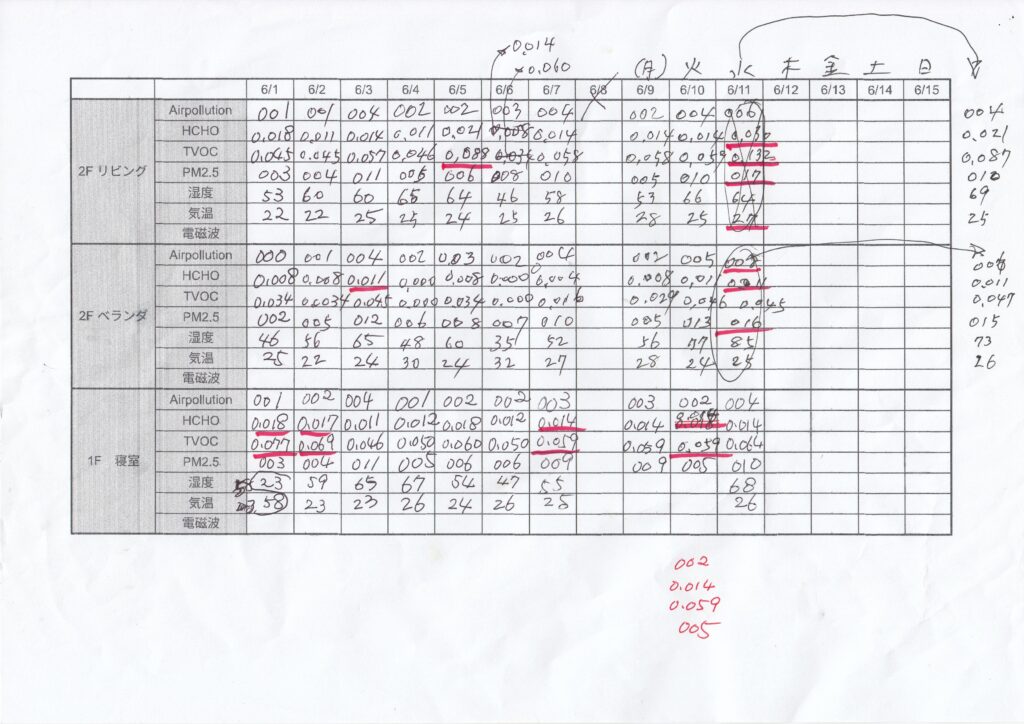

まず始めたのは、今の環境を「見える化」すること。電磁波測定器を手に入れて、自宅の中を一つひとつ測っていきました。すると、思っていた以上に数値が高い場所がいくつも見つかりました。

電磁波測定器の型番と購入URLはこちらです。

「TENMARS 高周波用電磁波測定器 TM-195」

https://amzn.to/49adhzP

部屋によって電磁波の数値が異なることが分かりました。特に2階では1000〜1500mV、1階は100mV前後と差が大きく、現在は1階での生活を基本に、2階の滞在は数分に限定しています。

機器によって電磁波の大きさも異なります。反応が強かったのは、スマホ、インターホン、そして無線タイプの固定電話。それらの機器は、どうしても使うときだけ、できる限り短時間で済ませ、普段は絶対に身体のそばに置かない――そんなルールを、自分自身に課しました。

徹底した“有線化”と生活の再設計

Wi-Fiも停止し、ネット環境はすべて有線接続に。パソコンだけでなく、スマホも専用のLANケーブルで接続しています。

正直、かなりの手間がかかります。でも、もう以前の生活には戻れません。だからこそ、今の自分にできることを、ひとつずつ積み重ねていくしかなかったのです。

さらに、自宅に設置されていたスマートメーターを撤去してもらうよう電力会社に依頼。その後、両隣の方にも事情を説明し、ご理解とご協力をいただき、スマートメーターを取り外してもらうことができました。

他にも、Bluetoothのマウスやキーボードをやめ、有線のものに変更。利便性を捨てるのは苦渋の選択でしたが、それでも「身体が少しでも楽になるなら」と自分に言い聞かせました。

どうか、電波を止めてください──スマートメーター撤去の記録

2024年の秋頃、電磁波対策を続けていた最中に、

「スマートメーターの設置が完了しました」との通知がポストに届きました。

スマートメーターとは、従来のように電力量を目視で確認する方式ではなく、

電力の使用状況を、電波を使って自動的に送信する仕組みです。

私は電磁波過敏症を発症していたため、このままでは健康への影響が出ると考え、

東京電力パワーグリッドに事情を説明し、

スマートメーターの撤去に応じてもらいました。

しかし、問題はそれだけではありませんでした。

両隣の住戸もスマートメーターが設置されており、電波の影響が避けられなかったのです。

そこで、それぞれのお宅に事情を丁寧に説明したところ、

ご理解くださり、両隣のメーターも取り外していただくことができました。

取り外しの相談をした際、

東京電力からは「10年後には、すべてのメーターをスマートメーターに切り替える方針です」と告げられました。

目の前の健康への影響よりも、経済性や効率性が優先されている——。

人の命や暮らしは、数字の後ろに押しやられてしまうのか。

そう感じずにはいられませんでした。

これは“対策”ではなく、“生きるための選択”

こうした一つひとつの取り組みは、単なる工夫ではありません。

私にとっては、「生き延びるための行動」そのものでした。

不便でも、孤独でも、何もしなければもっと苦しくなる。

だからこそ、自分にできることを、今日も少しずつ積み重ねています。

この空気で今日を生きる――化学物質過敏症の私が試した換気と空気改善の記録

換気に関しては、本当に悩みが尽きず、日々試行錯誤の連続です。

一体何が体調に影響しているのか――それを突き止めるために、一つひとつ丁寧に検証し、向き合ってきました。

空気の流れに課題のある住まい

我が家はメゾネットタイプのマンションで、1階と2階に分かれた構造です。

一見すると戸建てのようなつくりですが、マンションならではの制約も多く、空気の流れに関しても独自の課題があります。

もともと風通しがあまり良くなく、空気がよどむと体調にも影響が出るため、「どうやって空気を動かし続けるか」が大きなテーマとなっています。

お隣の乾燥機――悩みと勇気ある一歩

最初に悩まされたのは、お隣の乾燥機からの排気でした。

使用されるたびに強いにおいが室内に入り込み、息が詰まるような感覚になり、体調も悪化。けれどすぐに相談する勇気が出せず、「迷惑になるかもしれない」「気を悪くされたらどうしよう」と、何度も心の中で葛藤しました。

半年ほど我慢を続け、心身ともに限界を感じたとき、ようやく意を決してご相談に伺いました。

そのとき、「シャボン玉せっけん」の洗濯用洗剤を自分で持参し、「もしよければ一度試してみていただけませんか?」とお願いしました。

思いがけず快く応じてくださり、「アレルギー症状が軽くなった気がする」と、逆に喜んでいただけたのです(洗浄力にはやや物足りなさを感じられたようですが)。

お互いにとって良い方向に進んだことが、本当にありがたく、救われる思いでした。

ベランダ側の香り問題と限界

けれど、それで終わりではありませんでした。

次に問題となったのは、ベランダ側から入ってくる、近隣の洗濯物の香り。

特に、晴れた日の午前9時半〜午後4時頃は、多くのご家庭が洗濯物を干す時間帯。私はその時間、ベランダ側の窓をすべて閉めて、においの侵入を防ぐしかありませんでした。

それでも体調の悪化が止まらず、思い切って別のお宅にもご相談に伺い、お隣と同じ洗剤をお願いできないかとお話ししました。その場では「分かりました」とお返事をいただいたものの、残念ながら現在も以前と同じ洗剤を使われているようです。

このように、ご近所との関係は一筋縄ではいかず、お願いにも限界があります。無理なお願いをしなければならない苦しさもあり、申し訳なさと切なさが交錯する日々です。

日中の換気――試行錯誤の末にたどり着いた工夫

日中の換気についても、何度も壁にぶつかりました。

ベランダ側を開ければにおいが入り、閉めれば空気がこもってしまう。

どうしたらよいのか、何度も空気の流れを観察し、時間帯ごとの風向きを記録し、ようやくたどり着いたのが、

「ベランダ側の窓をすべて閉じ、反対側の小窓を開けて新鮮な空気を取り入れ、換気扇を常時回す」という方法でした。

今もこの方法で、なんとか室内の空気を循環させています。

1階の空気こもり対策

1階には換気扇がないため、空気がこもりやすいのも悩みです。

ベランダ側の窓が開けられない分、風呂場の小窓を少しだけ開け、1階から2階に向けて扇風機3台を使って空気を動かすという工夫も取り入れました。

ほんの少しの風でも、体に入る空気が変わるだけで、過ごしやすさがまったく違います。

老人ホームからの臭いで体調悪化

さらに、2025年5月上旬、自宅前にある老人ホームからの入浴時の臭いによって、体調が一気に悪化しました。

頭がふらふらし、息苦しさに襲われて、部屋の中に居ることすらできなくなり、日中は多摩川まで避難して過ごす日々が続きました。

このままでは生活が成り立たないと感じ、思い切って施設のご担当の方に電話でご相談しました。

すると、平日の10時〜16時が入浴の時間帯であることがわかり、それ以降はその時間帯に合わせてすべての窓を閉め、外気の侵入を防ぐようにしています。

今できる最善を、地道に積み重ねて

このように、一日の中でも「空気がきれいな時間帯」を見極めて窓を開け、それ以外は封鎖する。

同時に、室内では空気が滞らないよう、地道な工夫を積み重ねています。

完璧な対策にはほど遠いかもしれませんが、「今できる最善」を信じて、少しずつ積み重ねることだけが、今の私にできること。

現時点でもなお、試行錯誤は続いており、日々が本当に必死です。

毎日が、文字通りの“格闘”。それでもなんとか、暮らしを守りながら、生きています。

ホルムアルデヒドを測定して室内の臭いを見える化―化学物質過敏症の対策記録

誰にも伝わらない苦しみを“数値”に変えるために

2025年5月、自宅前にある老人ホームから、強烈な入浴剤のような臭いが漂ってくるようになりました。

日々体調は悪化し、息をするだけで苦しさに襲われました。頭はぼんやりとして回らず、立ち上がろうとしても足元がふらつき、何をどうすればいいのかも判断できない――まさに、思考も身体もコントロールを失っていく感覚でした。

おそらく、気温の上昇によりホルムアルデヒドやVOC、PM2.5などの濃度が高まり、それに伴って私の感受性も再び強まってしまったのだと思います。昼間は家にいられず、多摩川まで避難する生活が続きました。

「この“臭い”を、なんとかして数値で示せないだろうか」

「見えないからこそ、理解されにくいのではないか」

この半年間、ようやく体調が安定しはじめ、「もしかしたら少しずつ回復してきたのかも」と希望を持ちかけていた矢先だっただけに、衝撃は計り知れませんでした。

あまりの無力感に、ただ呆然とし、怒りと困惑に心が震えました。

そんな思いから、空気中の化学物質を“見える化”できる測定手段を調べ始めました。

調査を進める中で、以下のような現実が見えてきました。

- 業者に依頼した場合、測定費用は約20万円

- 測定器のレンタルは法人限定が多い

- 本格的な機器は10万円以上と高額で、試用も難しい

- 一方で、Amazonでは簡易型のホルムアルデヒド測定器が1万円前後で購入可能

そこで私は、自分で扱える簡易型のホルムアルデヒド測定器を購入することにしました。

少しでも“臭い”の存在を客観的に伝えられる手段がほしかったのです。

使用期間はまだ短いものの、実際に使ってみた印象としては、

「精密な測定とまではいかないが、空気の状態の傾向を把握するには十分役立つ」という感覚でした。

空気の“異変”は見えるのか? 実際に測定器を使ってみた結果

実際に購入したのは、こちらの機種です。

「サンワサプライ PM2.5測定器 CHE-PM25」

https://amzn.to/48XCn3O

勘や体感だけに頼るのではなく、数値として“見える”ことで、状況の変化を客観的に捉える手がかりになるのは大きなポイントです。

たとえば──

ベランダに設置して観察していると、湿度が高いときには、PM2.5やVOCの数値も上がる傾向が見られました。

また、室内で魚を焼いた際には、リビングのVOC数値が一時的に上昇。これは実際の空気の変化をある程度反映していると感じられました。

なお、私が最も気にしている「入浴の臭い」などが測定可能かどうか、メーカーに直接問い合わせたところ、

「成分によって異なるため、当社では判断できません」という回答でした。

そのため、すべての臭気や化学物質を網羅できるわけではありませんが、

“何かしらの異変”を数値で示す補助的なツールとして、一定の意義を感じています。

化学物質過敏症のためのベッド選び|素材・高さ・臭いへの配慮とは

過敏症を発症してから、1年が経とうとしていた2024年11月。

ふと、「寝る場所も見直したほうがいいかもしれない」と思うようになりました。

というのも、化学物質過敏症(CS)の経験者の方から、

「CSにとっては、床よりもベッドのほうがいいよ」

とアドバイスをいただいていたからです。

私はそれまで、床に布団を敷いて寝ていました。

特に大きな不便は感じていなかったものの、

理由を聞いていくうちに、「なるほど」と思うようになりました。

たとえば──

床に近い空気は、意外と動きが少なく、よどみやすいのだそうです。

空気の流れが滞ることで、揮発性有機化合物(VOC)やホコリ、PM2.5といった微粒子が床付近に溜まりやすくなる。

さらに、建材や家具から放散される化学物質も床の近くに集まりやすく、

カーペットや床にはダニ、カビ、ハウスダストといった

目に見えないアレルゲンも蓄積しやすい環境になります。

眠っているあいだに、そうしたものを吸い込み続けることが

呼吸に負担をかけてしまう──

これは、CSの体にとって見過ごせない問題です。

「思っていた以上に、大切なことかもしれない」

そう感じた私は、思い切ってベッドとマットレスを導入することにしました。

まず考えたのは、「どのメーカーを選ぶか」。

CSの場合、どんな製品でも安心して使えるわけではありません。

そこで私は、価格が手ごろであることに加えて、

「人と自然とモノの望ましい関係と、心豊かな人間社会をめざす」

という企業理念を信頼し、無印良品の商品で揃えることに決めました。

実際に寝心地を自分の体で確かめたくて、

東京・有明にある「無印良品 東京有明店」へ足を運びました。

この店舗には、無印で取り扱っているベッドがすべて展示されており、

実際に寝転がって感触を比べることができます。

素材選びは、何よりも重要です。

ベッドフレームは、木材や接着剤の影響を避けるため、シンプルなスチール製を選択しました。

スチールベッドフレーム シングル

https://www.muji.com/jp/ja/store/cmdty/detail/4550584373695

マットレスは、寝心地が良く、ベイクアウト(使用前の臭い抜き)がしやすいことを重視して選びました。

寝返りしやすく通気性のよいマットレス 超高密度ポケットコイル

https://amzn.to/4jQcWV8

このマットレスは3つに分割されている構造なので、

パーツごとに立てかけて換気がしやすく、ベイクアウトが非常にしやすいのが特徴です。

ちなみに──

このマットレスを購入したのは2024年11月。

現在(2025年6月時点)も、室内でベイクアウトを継続中です。

いまだに「臭い」は残っており、完全に揮発しきるまでには、やはり時間がかかるようです。

CSにとって、寝具選びは一つ一つが慎重な判断の連続。

焦らず、少しずつ、自分に合う環境に整えていくことが何より大切なのだと実感しています。

化学物質過敏症の私がたどり着いた“自分に合う洗剤”の見つけ方

香りに敏感になってからの、洗濯洗剤との付き合い方

CSを発症してから、市販の合成洗剤や柔軟剤は、すべて処分しました。

自分の体が受けつけなくなったからです。

「じゃあ、これから何を使えばいいんだろう?」

そんな戸惑いの中から、私の“洗剤探し”が始まりました。

調べていくと、ミヨシ石鹸やシャボン玉石けんといった

“無添加”をうたう洗濯石けんがあることを知りました。

──どうやら、化学物質過敏症の方々のあいだでは定番らしい。

今でこそ、「無添加の洗剤」は私にとって当たり前の存在ですが、

当時はまだその存在さえ知らず、

ここからスタートしたのかと振り返ると、少し感慨深くなります。

最初に選んだのは、ミヨシの洗濯用石けん。

「お肌のための洗濯用せっけん / 4.0L」

https://miyoshisoap.co.jp/products/4537130102589

比較的リーズナブルで、アマゾンで買えることも魅力でした。

けれど──

使い続けるうちに、ほんのりとした石けんの匂いが

だんだん気になるようになってきました。

「なんか……自分には、ちょっと合わないかも。」

ほんの少しの臭いに、違和感を感じたのです。

それだけ、当時の私は敏感になっていたんだと思います。

そこで次に試したのが、「セスキ」。

台所の油汚れにも強く、洗浄力は文句なし。

……なんですが。

私の場合、洗濯した衣服を着ると体がジンジンしてきて、

違和感が強くなってしまいました。

肌というより、全身の感覚がざわつく感じです。

「これは、ちょっと無理かも……」

そう感じて、セスキも断念することに。

そして最後にたどり着いたのが、

シャボン玉石けんの液体洗濯用せっけん。

これも、体調が悪いと石けんの匂いが気になることがあるため、

私はキャップの1/3ほどのごく少量で使うようにしています。

それでも、ちゃんと汚れは落ちます。

そして何より、“自分の体がほっとしている”のがわかります。

ここにたどり着くまで、いくつも試して、悩んで、やめて……

遠回りばかりのようにも思えました。

けれど、あの手探りの時間があったからこそ、

今こうして「自分の感覚」を信じられるようになった気がします。

体と髪を“洗いすぎない”という選択──化学物質過敏症と入浴の試行錯誤

体と髪、どう洗う?──私の入浴法の変遷

化学物質過敏症を発症してから、これまで「当たり前」だと思っていた日常のすべてを見直すことになりました。

そのひとつが、入浴のしかたです。

湯船に浸かり、石けんで体を洗い、シャンプーとリンスで髪を整える。

そんな毎日のルーティンが、実は自分の体に負担をかけていたのかもしれない──

そう気づいたとき、私の「洗い方」は少しずつ、でも確実に変わっていきました。

ここでは、シャンプー選びの試行錯誤から、石けんをやめる決断、そして「湯シャン」や「タモリ式入浴法」といった自然なスタイルとの出会いまで、私が実践してきた“洗わない”という選択について、正直に綴っていきたいと思います。

髪の洗い方:シャンプー → 湯シャン → 塩シャン → 再びシャンプーへ

最初は「シャボン玉石けん」のシャンプーとリンスを使用していました。成分がシンプルで安心感がありましたが、使っているうちに「リンスさえも不要では?」と感じるようになり、まずはリンスをやめてみました。

その後、YouTubeなどで「湯シャン(お湯だけで髪を洗う方法)」を実践する自然派の動画を知り、私も挑戦。さらに、お湯に天然塩を加えて洗う“塩シャン”を半年ほど続けてみました。

けれど、どうしても頭皮のべたつきが気になり、断念。

今は「シャボン玉石けん」のシャンプーだけを使う形に落ち着いています。

体の洗い方:石けん → 石けんなし(タモリ式入浴)

体の洗い方についても、同じように見直しました。

夏場など汗を多くかく時期は、無添加の石けんを使用していますが、春・秋・冬のシーズンは石けんを使わず、ぬるま湯と綿タオルでやさしく流すだけ。

きっかけは、「タモリ式入浴法」を知ったことでした。これは、石けんを使わずに10分以上湯船に浸かるという方法で、肌本来のバリア機能を保つという考え方に基づいています。

“なるべく何も加えない”という選択。

これは、過敏症と向き合うようになってから、大切にしている視点です。

今も続く、私なりの試行錯誤

ここでは、私がたどってきた入浴法の変遷をご紹介しましたが、これが「正解」だとは思っていません。

体調や季節、住環境によっても、合う・合わないは日々変わります。

だからこそ、いまでも試行錯誤は続いています。

けれど、このひとつひとつの「気づき」と「見直し」の積み重ねが、自分自身の体と丁寧に向き合うための大切な土台になっている──そんなふうに感じています。

「洗う」ことひとつとっても、体にとって本当に必要なものは何かを問い直す。

その積み重ねが、少しずつでも、自分らしく安心して暮らすための道しるべになればと願っています。

歯みがき粉を使わない――化学物質過敏症の私がたどり着いた“引き算のケア”

化学物質過敏症を発症した当初は、いわゆる「CS対応」とされる製品をいろいろと試しました。

歯みがき粉についても、まずはシャボン玉石けんの無添加タイプを選びました。余計な香料や合成成分が入っていない安心感があったからです。

けれどあるとき、「そもそも歯みがき粉って、本当に必要なんだろうか?」という疑問が浮かびました。

自然派の人たちが実践している“引き算の暮らし”──

歯みがき粉を使わずにブラッシングだけで済ませる人が意外に多いことを知ったのです。

試しに歯みがき粉を使わずに磨いてみたところ、最初はブラシの感触がゴリゴリと口の中に残り、正直かなりの違和感がありました。

ですが、数日、数週間と続けていくうちに、次第にその違和感も薄れていきました。

今では、歯みがき粉を使わなくてもまったく問題なく、口の中がすっきりすることも実感しています。

何より、口を何度もゆすがなくていいので、意外とラクでもあります。

けれど、こうした“引き算”の選択は、私自身が過敏症と向き合うなかで自然と身につけた感覚でもあります。

何が本当に必要で、何がそうでないのか。

少しずつ試しながら、自分なりの心地よさを探していく──そんな柔らかい姿勢が、自分にはちょうどよかったのかもしれません。

塩素が原因?体調不良が改善したシャワーヘッドの選び方と体験談

ある時から、シャワーを浴びた数時間後に体がジンジンとしびれるような感覚が出るようになりました。それまでは感じなかった症状です。思い返せば、その兆しはちょうど1年前から少しずつ始まっていた気がします。

最初のうちは、「疲れのせいかな?」と軽く考えていました。

けれど、ある日、体調が優れない中で無理をして入浴したところ、翌日には水さえ飲めなくなるほど体調が悪化してしまったのです。

そのとき、ふと頭をよぎったのが――

「もしかして、お風呂の塩素が原因なのでは?」という疑念でした。

お風呂やシャワーの水道水に含まれる塩素(カルキ)。

肌や体に刺激になると聞いたことはありましたが、それが自分の不調と結びつくとは思っていませんでした。とはいえ、何をどうすればいいのか分からず、しばらくは何もできないまま過ごしていました。

水道水に含まれる「塩素」の影響

水道水には、殺菌のために塩素(カルキ)が含まれています。

健康に影響がないとされる量だとはいえ、化学物質過敏症の人にとっては、体調不良の一因になることもあるようです。

私の場合も、知らず知らずのうちに、塩素に過敏に反応していたのかもしれません。

そう思って、ようやく重い腰を上げ、塩素除去について調べ始めました。

お風呂の塩素を除去する方法

いくつか調べてみると、自宅でできる塩素除去の方法は意外と多くありました。

▷ 主な方法はこちら:

・ビタミンC(アスコルビン酸)を湯船に入れる

・塩素除去シャワーヘッドを使う

・水を煮沸して塩素を飛ばす

・天然のレモン果汁を使う

ただ、私の場合は事情が少し複雑です。

私が選んだのは「自然素材」と「器具の見直し」

私は湯船に浸かると体がジンジンしてしまうため、基本的にシャワーのみの生活。

さらに、過去にどんなに高品質なサプリメント(※米国の「ダグラスラボラトリーズ」製)ですら受けつけなかった経験から、薬剤や合成成分は極力避けたいと考えています。

そのため、実際に取り入れられる選択肢は、次の2つに絞られました。

・天然のレモンを使う

レモン果汁に含まれるクエン酸には、塩素を中和する作用があります。

自然素材で安心ですが、毎回レモンを絞るのは手間がかかります。

・塩素除去シャワーヘッドを導入する

塩素除去フィルター付きのシャワーヘッドなら、一度取り付けてしまえば毎日のシャワーが安心に。

自然素材にこだわる私にとって、これは理想的な解決策でした。

実際に使ってみた結果

ちょうどその時、情報交換をしていた方から、

実際に効果を感じた塩素除去シャワーヘッドをご紹介いただきました。

使われているろ過素材は、繊維状活性炭とヤシガラ活性炭。

自然由来のろ過方法と聞いて、私としても安心感がありました。

そしてなにより、「これを使ってから体調がラクになった」というリアルな感想が決め手に。

疑い深い私でも、「これは試す価値がある」と思い、その日のうちに注文しました。

そして、実際に使ってみると――

あのジンジンとした不快感が、明らかにおさまったのです。

それでも半信半疑だった私は、塩素を測定できる試薬を購入し、自宅のシャワー水をチェック。

結果は、明確に「塩素ゼロ」。視覚的にも確認できたことで、ようやく心から安心することができました。

購入したのは、コレ。

浄水 シャワー「JOWER silk・switch(ジョワーシルク・スイッチ)」ホワイト

見た目もシンプルで、使いやすさも◎。

敏感体質の方や、肌トラブルが気になる方には本当におすすめできるアイテムです。